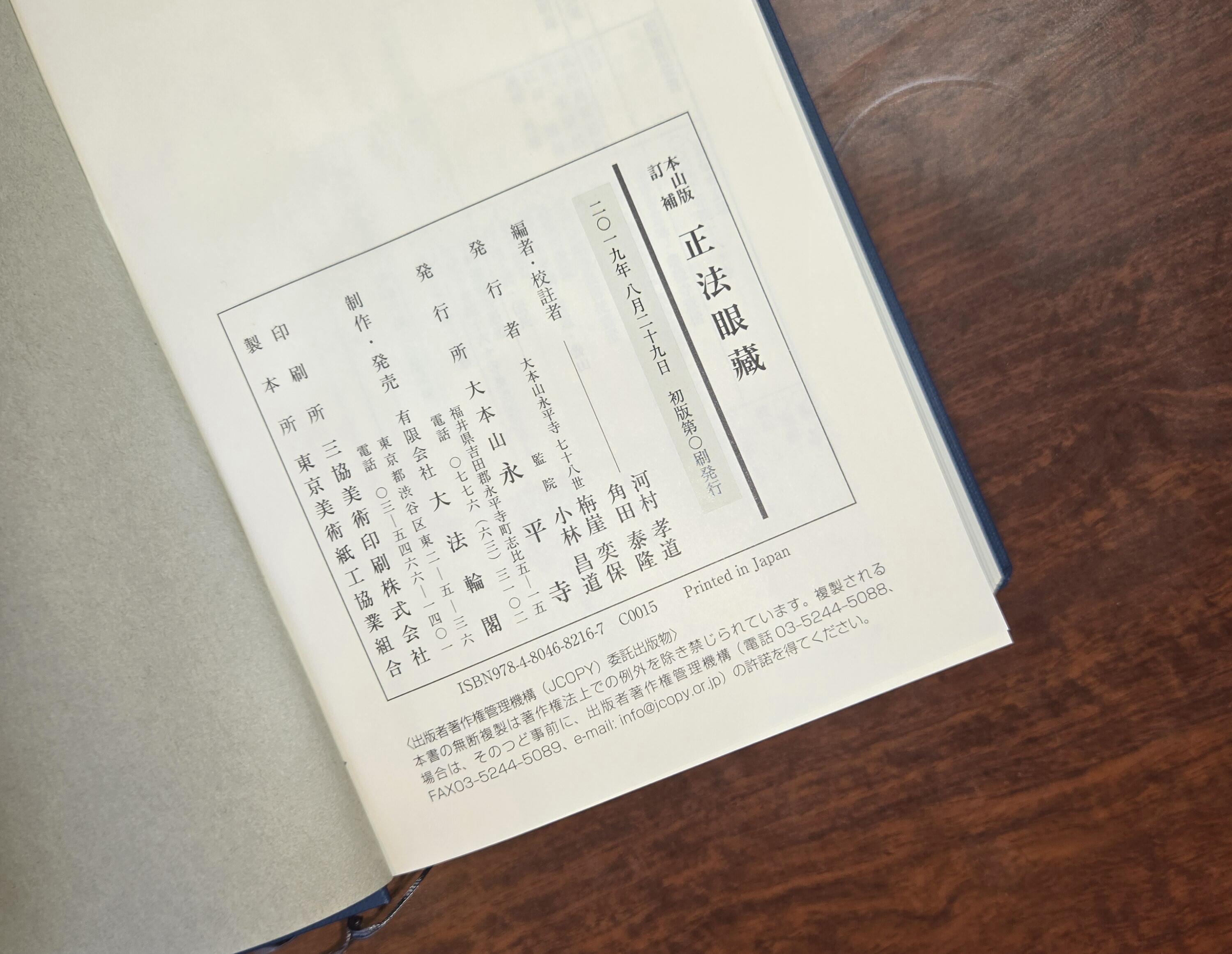

今回より「仏の教え」の講座(5)として、曹洞宗大本山永平寺開祖、道元禅師の著作『正法眼蔵』の「現成公案」の巻を、シリーズとして「おしらせ」欄にて、定期的に考察していきたいと思います。

ただし、住職のお勤めの余暇の範囲での考察であること、直感的閃きを書き留めたメモの類いを、住職自身の備忘録代わりに書き留めたものを仮校正した内容にて、専門的研究の対象としては参考にならないことをはじめに申し上げます。

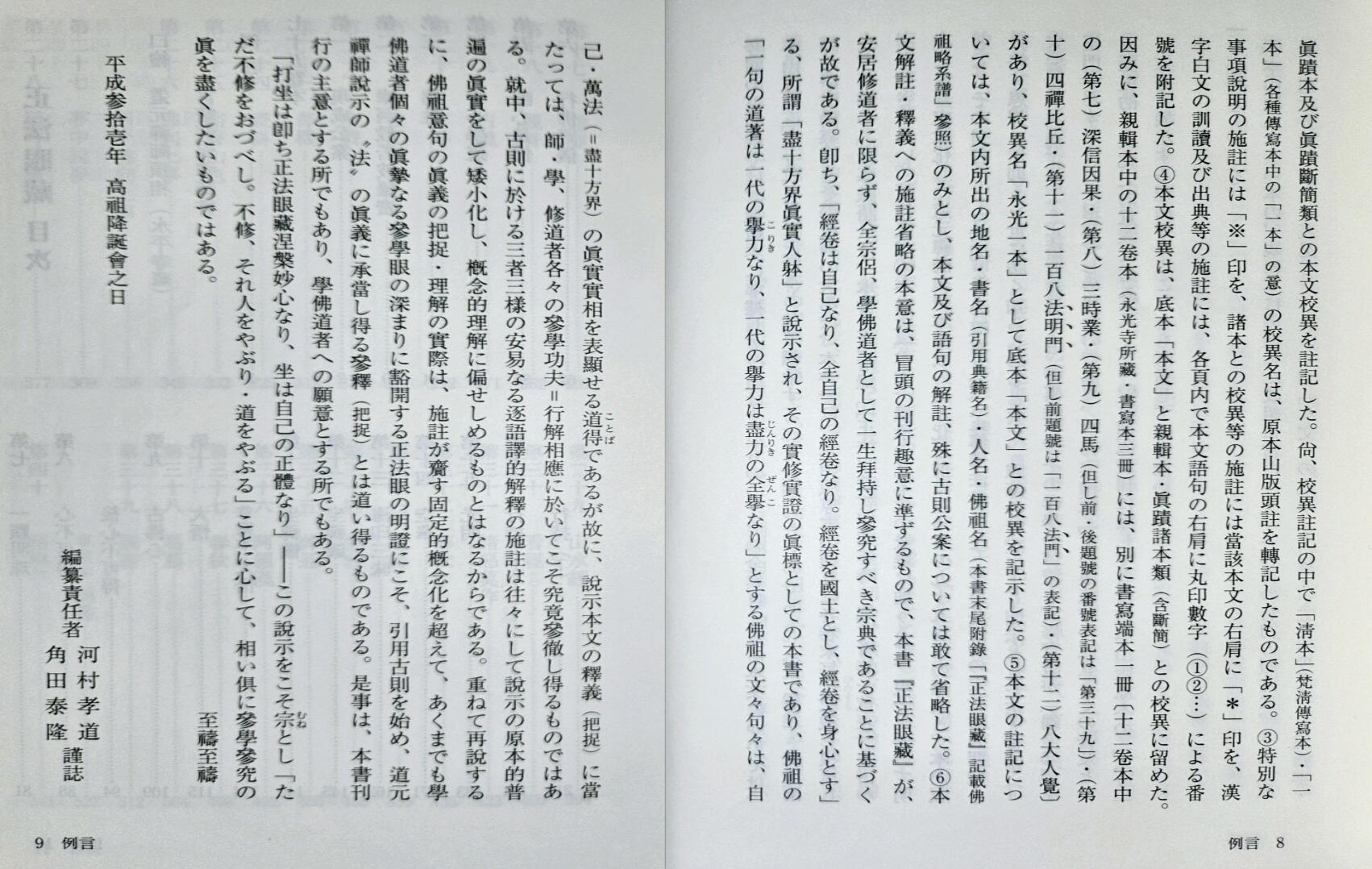

『正法眼蔵』「現成公案」巻の考察

曹洞宗寶壽山正安寺卅七世住職 塚田雅俊

序論

道元禅師の主著とされ、特に難入難解と言われてきた「正法眼蔵」の解釈は確かに難しい。

しかし同時に曹洞宗門中、眼蔵家(げんぞうか)と称され特に、江戸期の宗統復古運動からの系譜に大小連なり、正法眼蔵を参学研究の中心に据え、師家(僧侶を教化指導する学徳を具備する者、僧堂の堂頭またはそれに準ずる能力を有する者)の形式を重んじた彼らによって、各僧堂において古式に準じた正法眼蔵の提唱(解釈)がされてきたことも事実であろう。

その形式の名残は、明治三十八年より再開されたとする、大本山永平寺における「眼蔵会」に見ることが出来る。

そして実際、眼蔵家と称されてきた歴代の祖師方は、現在の曹洞宗門内にあっても厳然と名を知られる淙々たる面々でもある。

これは正法眼蔵の提唱が出来る知識の有無のみならず、宗統復古にはじまり現代へと続く宗門の歴史を、その中心に近い場所において継続的な役割を果たしてきたという、師家と僧侶互いに暗黙の了解があっての賜物とも思われる。

実際に眼蔵家なる言葉の初見は、はっきりとしない。ただし永久岳水先生による駒澤大学当時の紀要「正法眼蔵異本存在の原因」では、既に眼蔵家なる言葉が当然の如くに使用されている。

正法眼蔵を参究し一定の解釈を記し残した者とするならば、永平寺二世孤雲懐奘禅師や「聞書」を記した詮慧、または「聞書抄」を記したとする経豪からとも言えるし、その二百年程後に宗風が廃退しはじめてより江戸幕府の成立による管理統治下で興る復古運動の中心人物、特にその第一期とされる正保から慶安にかけての二十年間を中心に活動した万安英種(興聖寺中興五世)と月舟宗胡(大乗寺二十五世)からとも解釈できる。

両名は共に由緒ある僧堂の堂頭としての力量も発揮しつつ、希代の宗乗家としても知られ、それまでの宗風を危惧し、いち早く名乗りを上げた感があるが、後に「承応の公事」にて万安英種等の派は幕府に異解を唱え、謀議を重ねたとして罰せられることとなる。

これについては諸説有り、その一つには、幕府による宗教統制の一環であり、意にそぐわない万安英種らを見せしめとした、というものである。

ともあれその後卍山道白が活躍する第二期四十年間では、くしくも月舟宗胡の法嗣である卍山道白と万安英種の法系に連なる梅峰竺信の両名の尽力によって「宗統復古」の成立となる。

このように記すとまことに容易く為しえたようにも見られるが、この期間に卍山道白は『正法眼蔵』「面授」巻を開版し道元禅師の真意を敷衍、後の革弊への準備とし、協力者の梅峰竺信は『洞門劇譚』を記し出版、伽藍相続を誤りと記し、その後の宗門内は一師印証方、現状維持の伽藍相続方、空疎な保身や事なかれ主義主張方各々が激しい論戦を繰り返す状勢を誘発させた。

また当時既に存在した三僧統(関三刹)または、寺社奉行所への訴えや呼び出しと、頻繁な往復の連続でもあり、気力と体力の消耗は相当のものであったであろう。

ただしそのおり、梅峰、卍山両名が江戸にて錫を留めた場所が、それぞれ芝の青松寺と瑠璃光寺とされており、特に瑠璃光寺の長老であった田翁牛甫は卍山に理解を示し、事あるごとに影から支え続けたようである。

この田翁牛甫が再度卍山達出訴するむねを聞き、寺社奉行所へ日参直訴すること百日余ともいわれ、翌年二月には、とうとう寺社奉行所寄合に召し出され、訴えの吟味する旨を告げられたという。

その際に卍山、梅峰の到着を待たずして、奉行所側からの各質問に的確な答えを示したという。改めて奉行所は卍山、梅峰の二者も召し出し吟味を重ね、結果一師印証をもって是とすることに至ったという。

その後奉行所は両大本山、関三刹、宗門の大寺十一ヶ寺等を召し出し、日を跨ぎながら箇々にそれぞれの主張を吟味したとあるが、大凡は卍山、梅峰二師に対する批判が主であり理に適い論に通じるものではなかったという。

自説不調と感じた伽藍相続方の永平寺・関三刹・可睡斎は官府へ、この度の訴えを決裁しないように求めたが、奉行所はこれを拒否したという。

当時この一裁可を得る出来事でさえ、僅かに目を転じれば画策や根回し、正しくとも動かないその他、事なかれ主義の面々等、別な問題も多分に含まれていたことも理解出来る。

ともあれこの時点では最終的には暗黙の折衷案、一師印証を是としながらも伽藍法も残存することとなるのだが、明治期の当来とともに伽藍法は廃され曹洞宗宗務局(現宗務庁)も人法一本に統一されるのである。

講座(5)『正法眼蔵』「現成公案」の巻の考察①

仏の教え